コロナ・ショック発生から半年。

いまだ世界中で収束の兆しが現れず、実体経済に悪影響が続いている現在。

しかし金融緩和のおかげで株価は絶好調の状況が続いています。

ということで「先進国の金融緩和 vs コロナウイルス」の綱引きが続く中、2020年7月の投資成績はどうなったのか?

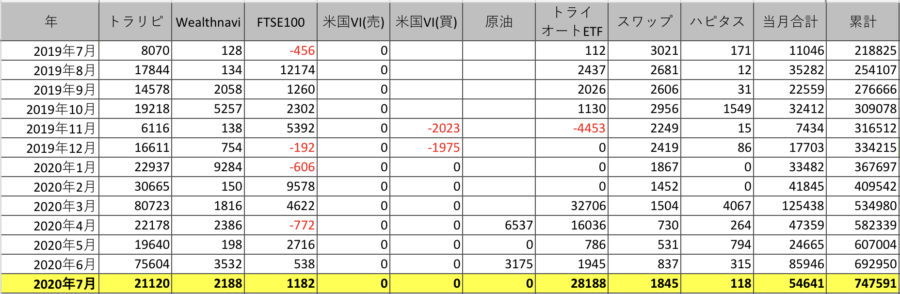

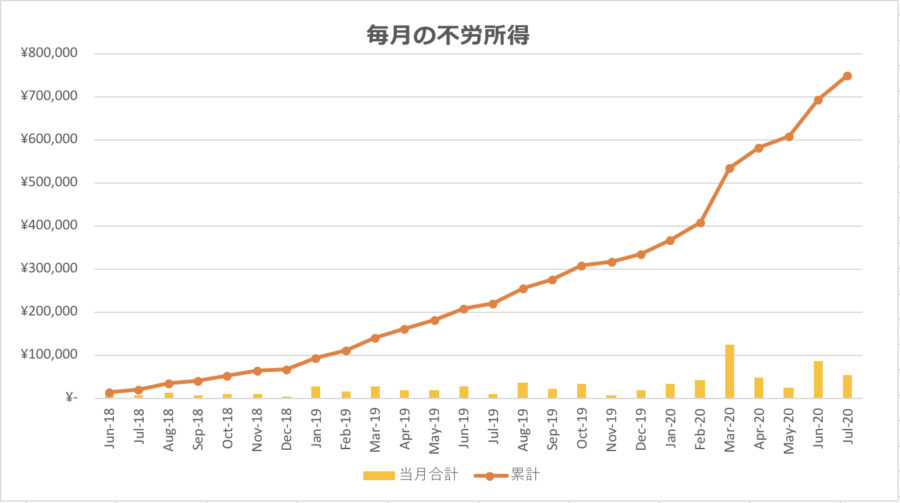

2020年7月の不労所得

合計54641円でした。

前月ほどではないものの、月平均3万の目標から考えると、かなりの好成績です。

不労所得の内訳は以下の通り(色の付いている行) (単位:円):

上記は過去13ヶ月分のデータに絞っています。

今月はトラリピは平凡な成績(とはいえ 目標としている年利換算8%)でしたが、トライオートETFが3月以来の大量決済でした。

そして累計利益も、ここ1年で50万円増加し、コロナ・ショックの恩恵を十分に受けています。

今年中に累計利益100万円は微妙なラインですが、今後市場に一波乱あれば達成できるかなと思います。

こちらは投資開始時(2018年6月)からの全データになります。

利益のほとんどは差金決済(CFD)での決済によるものです。

コロナ・ショック時は、株価下落と円高のトレンドだったため、おもにFX(トラリピ)のショート(空売り)で利益を稼ぎました。

それが3月前後の利益の源です。

逆に、6月・7月は株価の回復と円安に乗じて、トラリピ・トライオートETFともにロング(買い)で利益を得ています。

このように、相場の混乱時はCFDの利点(ショート/ロングいずれでも利益を出せる)がこの上なく発揮されて、利益が倍以上のペースで増えていけますね。

まさにここ半年は稼ぎどきだったというわけです。

月ごとの集計に累計の不労所得額を重ね合わせたのが以下のグラフになります。

70万円を超えて、今年中の100万円達成へ向けて順調に上昇中です。

達成条件は今後月平均5万円の利益なので、相場が凪になれば難しいですが。

△の種銭は800万円弱で、かつ資産の約40%は不労所得をほとんど生まない積み立て系投資や配当なし株式なので、この程度の増え方ですが、種銭が大きくてアグレッシブな投資家はコロナショックで大儲けしたのでしょう。

なるほど富裕層はますます豊かになるわけだ。

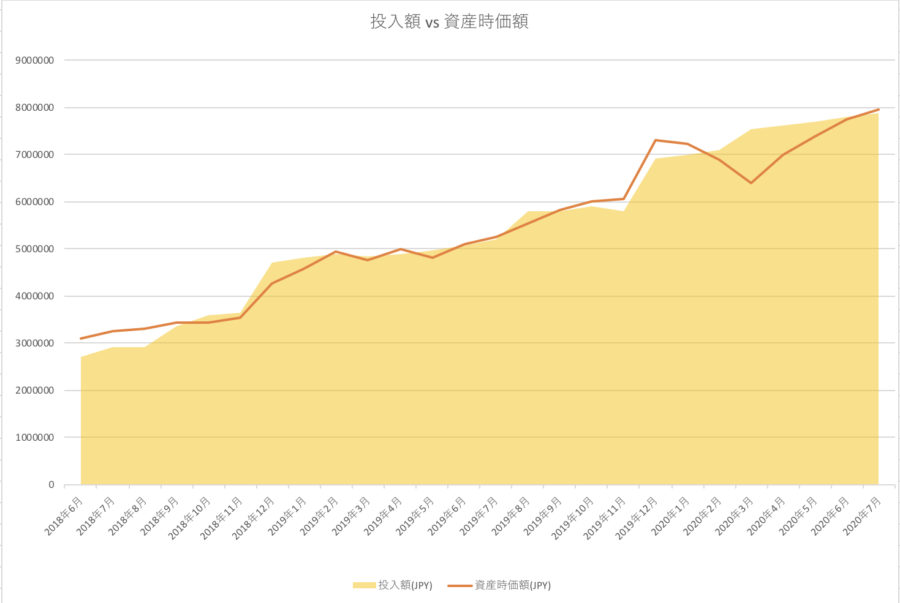

資産評価額

資産評価額の推移も記録しておきます。

投資へ投入したお金(種銭)が、今現在いくらになっているかに関するデータです。

△は資産評価額より不労所得狙いで投資をしていますが、それでも「資産評価額>種銭」だとなお良いと思います。

さすがに7月はようやく「資産評価額>種銭」に回復しました。

このグラフの推移は、世界的な株価回復(といってもおもに米国)の推移と似ていますね。

2020年7月末現在は以下のとおり。 (二重下線は不労所得が発生する項目。単位:円)

過去13ヶ月分のデータに絞っています。

グリーンはコア投資、イエローはサテライト投資を示します。

*今月からリスク別の分類はやめて、コア投資(メインの投資先)&サテライト投資(サブの投資先)という分類に変えています。

今月は投資額に対して、およそ7万円の黒字です。

株式市場・為替市場的に、状況は落ち着いてきたといえるかもしれません。

(為替については遅れて円高がやってきている状況ですが)

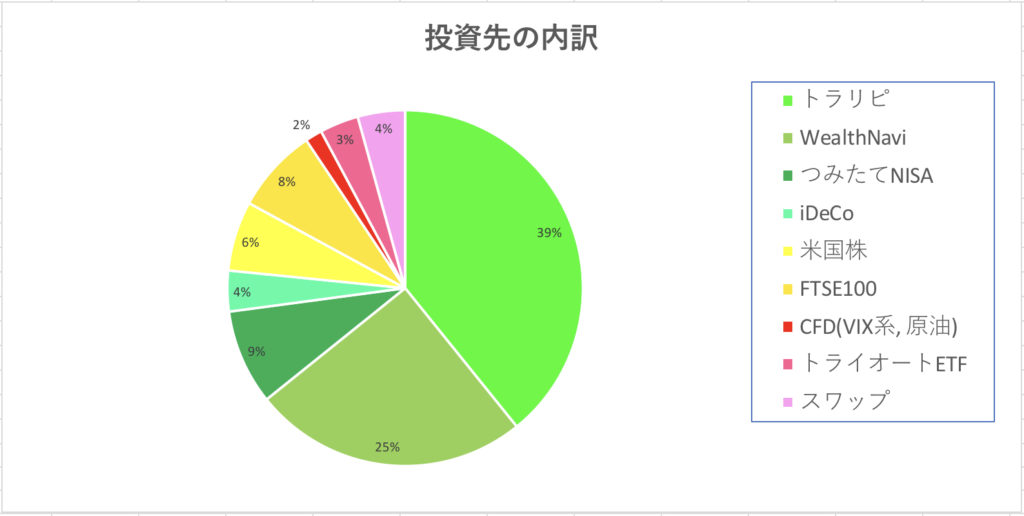

投入額の比率は、

コア投資:77%(前月比+1)

サテライト投資:23%(前月比-1)

(四捨五入のため合計100にならない場合あり)

2020年7月現在、7882000円を投入しており、時価残高は7952395円です。

ようやく含み損を解消して、一段落という感じかもしれません。

7月以降はどうする?

10年前のリーマン・ショックの時の反省を踏まえ、大規模金融緩和が実施中されています。

そのため、市場は完全に実体経済から離れて一人歩きをしている状態。

今後の予測はほぼ不可能でしょう。

といっても△の投資戦略に変更はありません。

以前の記事;立志2020年verで記した通りの方針で淡々と進めていきます

△の投資戦略は、ロング・ショートいずれに転んでも利益を出すものなので、予測する必要はないのですが、できる限りの資金管理を実施して、退場しないように気をつけたいものです。

ワクチンの完成・流通までは4〜5年かかるでしょうから、混乱期間は相当長くなるとみて、種銭を分散してじっくり投資して行くのがベターでしょう。

投資は逃げる時は一気に逃げるのが鉄則ですが、ポジションを持つ時はじっくり分散がセオリーですしね(とくに相場が読めない素人の場合)。

各投資先の月次レポート

各投資先の月次レポートは以下のリンク参照(記事作成次第リンク):

来月も頑張りましょう。

▶︎低リスク群と判断している投資:

WealthNavi:海外ETFを毎月積み立て

つみたてNISA:投資信託を毎月積み立て。税制優遇あり

iDeCo:投資信託を毎月積み立て。税制優遇あり

▶︎積極的に相場を読んでチャレンジしたいというときは: